Ça tire dans mon épaule.

Une pointe d’aiguille, plantée au cœur de ma rondeur.

J’avance quand même. Evidemment.

Mais dans le gris des couloirs sales, dans les artères de cette gare, un bout de moi tire sur la corde.

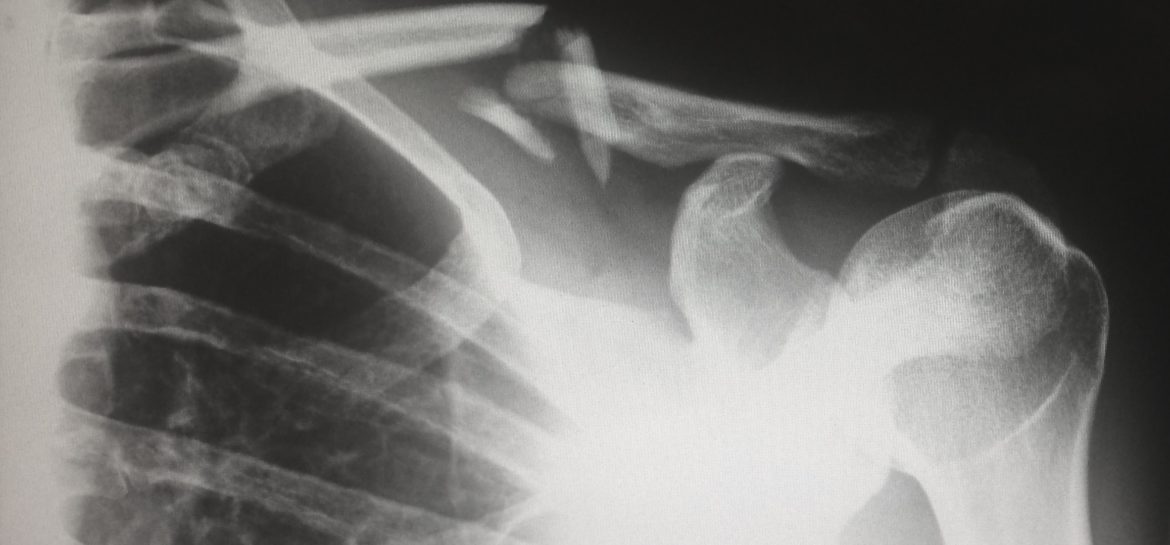

Posé au bout de la clavicule, sous le minuscule Everest osseux de l’acromiom, je sens un petit élastique.

Il serait fatigué.

Courageux. Volontaire. Mais fatigué.

Aurait mérité d’être bleu roy tellement il règne et régit tout. Mais est sûrement à peine gris rose puisqu’il est dans mon corps, puisqu’il n’est que tendon.

Vision d’un élastique d’appareil dentaire.

C’est par lui que ma valise cabine s’est liée ce matin à mes neurones conquérants.

Depuis 10 ans, 20 ans, 7 ans, chaque matin et leurs soirs, de tous ces jours de travail loin, il se tend et relie. Pour que la chemise propre de demain suive les souliers cirés d’aujourd’hui.

Pour que les roues de la valise tournent plus vite que ne décolle le train.

Pour que mon intendance suive ma carrière. Et que mon corps pantin ne se disloque pas quand je suis en retard.

Ce tendon de mon corps s’étire plus qu’à son tour. Et toujours vers l’arrière. Est-ce bien raisonnable ?

Une pointe d’aiguille. Presqu’une acupuncture.

Il veut pas déranger, me dit de continuer. Me dit que c’est pas grave, il est juste un peu tôt.

Le jour est dans 2 heures.

Sauf qu’il me dit cet âge, mes centaines de trajets. Dans des chaussures serrées, vers d’autres chemises blanches.

Mais je dois continuer, lui dit de s’accrocher. Ma tête lui promet …que ça va s’arranger.

Et l’élastique rit.

Il sait bien que ce soir, il devra à nouveau tirer cette valise. Il sait bien que bientôt je recommencerai à envoyer derrière ma main et mon épaule, quand ma tête et mes pas ne regardent que devant.

Le jour est dans 2 heures, et dans les couloirs sales, j’entends tous les tendons de toutes nos épaules. A travers les coutures d’une veste de soie, étouffé dans la laine d’un manteau élégant, ou malgré le confort du pull que tout le monde a, j’entends toutes nos épaules qui luttent pour tenir bon. Et nos tendons qui grincent.

Et nous, nous avançons. Car bientôt le train part.

C’est là que retentit le rire d’une chemise.

Elle est encore très blanche, digne d’une de nos valises. Mais elle s’est posée là, entre les 2 tapis qui nous portent en tête-bêche.

Nous sommes des dizaines, épaule écartelée, à lui passer devant. Nos pieds dans nos chaussures, sur le mou caoutchouc de ce tapis roulant. Avançant sans bouger.

Et la chemise se vautre, éclat de neige hilare dans ce couloir trop long.

Suis sûre qu’elle sent la bière. La clope et la sueur.

Dans mes yeux apparait une bande bruyante, éméchée et joyeuse.

Ils hurlent des conneries qui pour eux ont un sens, se tiennent les uns aux autres, ivres de vivre cette nuit. On est quand même mardi !

J’imagine qu’elle tombait cette chemise, bravache, à la minute même où j’enfilais mon manteau, prudente.

Une odeur de soirée me picote le nez. La musique du disco envahit mes oreilles. Et je sens que mes hanches ont envie de danser.

Sourire.

Un peu jaloux, un peu soulagé de savoir qu’ils existent.

Dans ce matin trop tôt, où nous sommes trop sérieux, le fantôme de la fête éclate de son grand rire. Pour nous il a semé cette chemise blanche. Comme pour nous rappeler que les trop tôt pour nous sont des très tard pour d’autres.

Mon tendon se réveille et me glisse à l’oreille « Si je passe tant de temps à tirer ta carrière, permets-moi en échange d’aller dans l’autre sens. Avant que dans longtemps, mets ton corps sur une piste et laisse tes bras monter. Je les emmène au ciel ! »